Спрос на антидепрессанты в России показал пятилетний максимум на начало 2024 года. Суммарно на препараты для борьбы с депрессией россияне потратили около 2,9 миллиарда рублей — это 3,6 миллиона упаковок с начала года, что почти в полтора раза больше, чем за прошлый год.

Причем же тут история, спросите вы? Все очень просто. Редакция «МИ» решила разобраться, а как же с тоской боролись в древности. Может, раньше люди и вовсе не страдали от подобных расстройств?

Однако ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Начнем, пожалуй, с недавних известий — в 2016 году на территории современного Стамбула была найдена коллекция склянок с разными «зельями» от всех болезней. Возраст продуктов древней медицины оказался внушительным: около 1400 лет. Так, выяснилось, что греческим врачам была знакома проблема «меланхолии» и от нее даже нашлось лекарство — для «лечения» последователи Асклепия (греческий бог медицины) в промышленных масштабах изготавливали метанон. Как они его получили, правда, остается загадкой до сих пор.

Стоит отметить, что в античности меланхолию хоть и считали наказанием свыше, все же лечили как телесный недуг. Поспособствовала такому восприятию греческая теория гуморов — влияние баланса жидкостей внутри тела человека на его здоровье. Депрессивные состояния напрямую соотносили с «черной кровью» — желчью.

Медикаменты использовали соответствующие: все, что помогало организму исторгать из себя лишнее, шло в ход. Особенно полюбился грекам отвар из helleborus niger (морозника черного) — сильное слабительное, которым, кажется, лечили половину болезней. Проверять его действие на себе не советуем. Растение, так-то, ядовитое.

Использовались также и другие приемы: например, пиявки на висках для отвода гумора от головы. Кроме того, античные медики настоятельно рекомендовали не мыться горячей водой, а также предельно снизить физическую активность — иначе, мол, больной останется в этом состоянии навсегда.

Существовал и совершенно иной взгляд на проблему. Некоторые древнегреческие мыслители, например, Аристотель, считали меланхолию «позитивным недугом»: по их мнению, она придавала носителю особую остроту ума, а также способствовала развитию философских и поэтических талантов.

Более приземленно к депрессии относились в Средние века. Уныние считалось тяжким мучением души: оно вело к праздным раздумьям и притуплению чувств. Главным же лекарством от тоски стала старая советская… трудотерапия. Особенно эффективными считались различные виды сельскохозяйственных работ, однако приемлемыми были и другие варианты, к примеру, плетение корзин или рубка дров (как у Челентано). Для излечения подходило любое дело, способное обуздать беспокойный разум.

Второе дыхание исследование депрессии получило в Эпоху Возрождения. Возвращение в античность сделало свое дело. Более того, психический недуг окончательно закрепил за собой славу заболевания аристократии, «людей умственного труда». Диапазон лекарств становится также разнообразнее: тут тебе и солнечные ванны, и специальная музыка, и даже «питьевое золото», «жидкая амбра». Вишенкой на торте стало устилание пола лепестками роз и питание женским молоком. Такая вот психотерапия для золотого миллиарда времен Ренессанса.

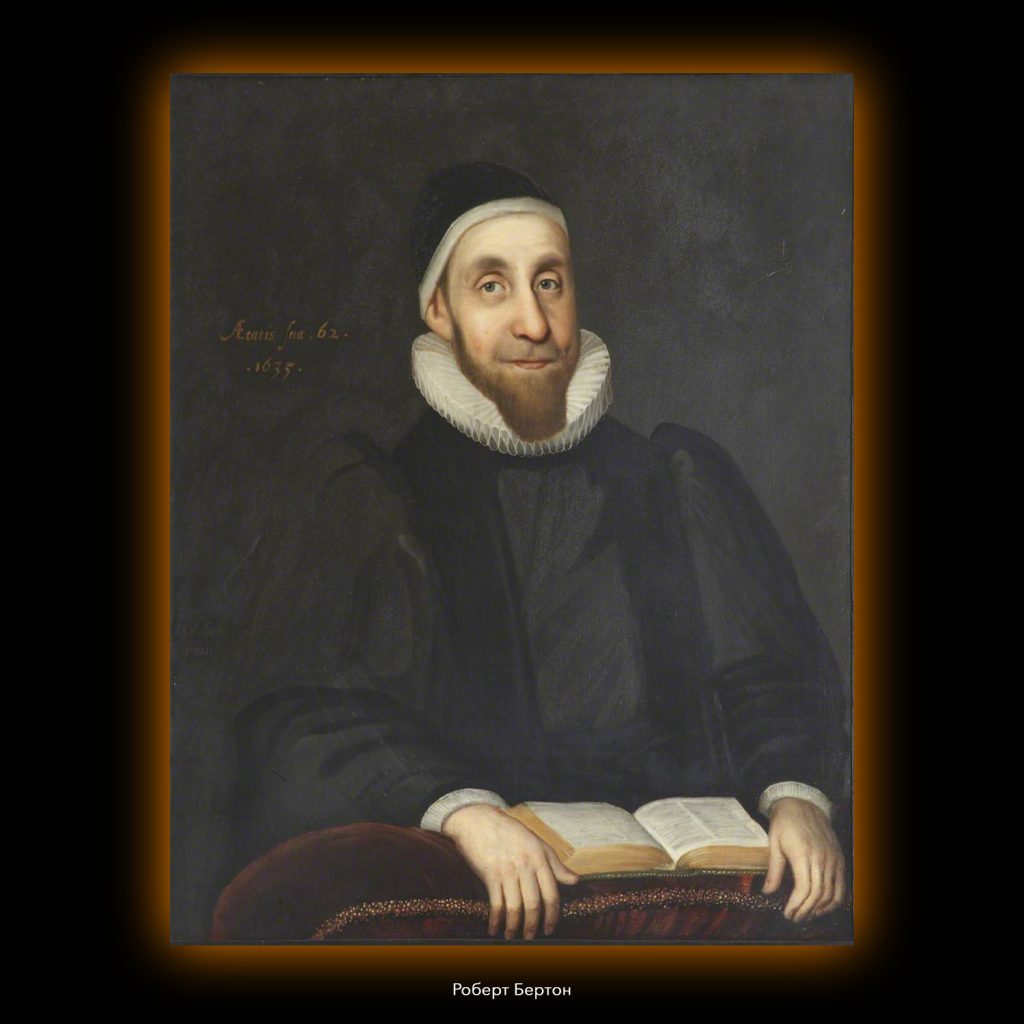

Еще интереснее оказался взгляд современников Альбрехта Дюрера и Мишеля де Монтеня — людей Нового времени. Тут больше всех отметился англичанин Роберт Бертон, написавший энциклопедию-бестселлер «Анатомия меланхолии».

Она произвела такой фурор в высшем свете, что спровоцировала появление лечебно-оздоровительного туризма как массового явления. Даже врачи того времени на полном серьезе утверждали, что для лечения недуга нужны: музыка, танцы и близкое общение с противоположным полом. Ну, или опиум. Зря, что ли, британская корона неоднократно устраивала заварушки в Китае.

Были и более эксцентричные методы. Так, после отказа от теории гуморов, медработники пытались найти альтернативные способы лечения депрессии. Напомним, самым консервативным, но от того не менее востребованным лекарством все еще оставался экстракт helleborus niger и его аналогов. Метод, в конце концов, просуществовал бок о бок с людьми более 1000 лет.

Но вернемся к новым методикам: раскручивание пациента в центрифуге, обливание ледяной водой, щекотка, шлепки крапивой, опрокидывание больного в реку, а также прививки чесотки и вшей. Список далеко не полный, однако дает достаточно четкое представление, что пришлось пережить тем, кто имел неосторожность заявить о своем состоянии местным эскулапам.

Только спустя где-то четыре с половиной столетия люди придут к современной медицинской трактовке проблемы расстройства обмена нейромедиаторов и смогут синтезировать необходимые для коррекции состояния человека вещества.

Так что, если вы когда-нибудь окажетесь в прошлом, например, у Шахизамона в плену, кто знает, может и вам, как Шахерезаде, удастся купировать проявления его маниакально-депрессивного психоза рассказами из 1000 и 1 ночи. Но лучше, конечно, отведите его к врачу — даже если его не вылечат, то угрозу он представлять точно перестанет. Наверное.

Отправить комментарий